「会社を良くしたい」 その純粋で、強い想い。

痛いほどわかります。

でも、その想いが空回りして、

意気揚々と振りかざした「正しさ」が、

なぜか現場の心を冷えさせていく…。

良かれと思って進めた改革が、組織に静かな亀裂を生んでいく…。

もし、そんなジレンマに胸を痛めているなら、

この投稿はあなたのためのものです。

【想像してみてください】

あなたは、DX推進の会議で熱弁をふるっています。

完璧な資料、合理的な計画。未来は明るいはず。

でも、ふと視線を移すと、会議室の隅に座るベテランのA部長が、

腕を組んだまま静かに窓の外を見ている。

表情は読めない。賛成でも、反対でもない。

ただ、そこに「いない」かのように、沈黙している。

その瞬間、背筋に冷たいものが走りませんか?

それこそが、会社が静かに崩壊へと向かうサイン、

「沈黙の抵抗」の始まりなんです。

なぜ「正しいはず」のトップダウンDXが組織を壊すのか

これ、実は単なる感情論じゃないんです。

めちゃくちゃ面白いことに、

組織論や心理学がその危険性をハッキリと証明しています。

多くの専門家が口にする「トップダウンで進めろ」という常識。

これがなぜ、あなたの会社のような、

人の繋がりが資本の企業では機能不全に陥るのか。

その答えは、Googleが見つけ出した「たった一つの成功法則」に隠されていました。

Googleはかつて、最高のチームを作るために、

どんな経歴の人間を集めればいいかを徹底的に分析しました。

でも、わからなかった。天才だけを集めても、なぜかうまくいかない。

そして、ついに見つけ出したんです。生産性の高いチームに共通する唯一の因子、

それは…

「心理的安全性」でした。

つまり、

「こんな初歩的な質問をしても大丈夫かな」

「失敗したら無能だと思われないかな」

という不安なく、誰もが安心して発言し、

挑戦できる環境のことです。

トップダウンの「やれ」という一言は、この心理的安全性を木っ端微塵に破壊します。

特に、新しいツールの前では誰もが初心者になるベテラン社員にとって、

それは「プロとしてのプライドを捨てろ」という命令に等しい。

失敗を恐れ、質問を諦め、彼らは自分の殻に閉じこもってしまうんです。

失われるのは、お金で買えない「会社の宝」

さらに深刻なのは、彼らが口を閉ざすことで、会社から「暗黙知」が失われることです。

- 「あの機械の、マニュアルにはない微妙なクセ」

- 「A社の担当者が、本当に喜ぶ一言」

- 「10年前にやった、あの失敗の本当の理由」

これら言葉にできない経験や勘こそ、

あなたの会社の本当の競争力。

トップダウンの号令は、

この「会社の宝」が若手に継承される機会を永遠に奪ってしまうんです。

じゃあ、どうすればいいの?ハンマーを「コンパス」に持ち替えよう

リーダーシップが不要なわけじゃありません。

その使い方を、180度変えるんです。

僕も製造業の現場で、独学のプログラミングに苦労し、

外注システムで大失敗した過去があります。

だからわかるんです。

本当に現場で「使える」ものは、現場からしか生まれない。

明日から試せる、具体的なステップはこれです。

- 「失敗の許可」を出す: まず社長が「このプロジェクトは実験だ。どんどん失敗してくれ!」と宣言する。これで心理的安全性のスイッチが入ります。

- 主役を交代する: 次の会議で、若手ではなくベテランのAさんに聞くんです。「Aさんが、今一番『面倒くせえな』って思ってる手作業、何ですか?」と。彼らの経験に敬意を払い、主役にします。

- 「共通言語」を持つ: その面倒を解決するためだけのシンプルなアプリを、プログラミング不要のノーコードツールで「一緒に」作ってみる。ノーコードは、ITに詳しくないベテランと若手をつなぐ最高の「共通言語」になります。

- 小さな「できた!」を祝う: アプリで誰かの仕事が5分早くなった。その小さな成功を、全員で本気で喜び、称賛する。この積み重ねが、組織を変える一番のエネルギーになります。

【今日の学び】

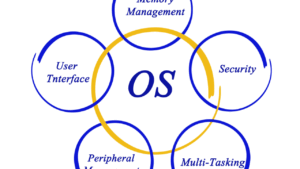

- DXは「IT導入プロジェクト」ではない。人と組織の可能性を引き出す「組織開発プロジェクト」だ。

- リーダーの仕事は、ハンマーを振り下ろすことじゃない。社員が向かうべき方向を照らし、共に歩む「コンパス」を持つことだ。

- 会社の本当の宝は、サーバーの中じゃなく、ベテラン社員の頭の中にある。

あなたの会社では、誰の、どんな「面倒くさい」から、宝探しを始めますか?

「この記事でお話しした内容は私の経験から導き出した『最初の成功は、ベテランに捧げよ』という哲学をベースになっています。私の実体験を交えて、より詳しく解説した動画をご用意しました」 コチラより

コメント